什麼是世界主教會議:世界主教會議的歷史、發展與未來方向

世界主教會議的起源與宗旨

世界主教會議(Synod of Bishops)是由教宗保祿六世於1965年設立,透過《宗座手諭》(Apostolica Sollicitudo)將其定義為「普世教會的主教常設諮議機構」。教宗保祿六世在創立之初便意識到,世界主教會議將會隨著時間的推移而發展與完善,他在手諭中提到:「就如各種人類機構一樣,隨著時間的推移,它可以逐漸走向完善。」

世界主教會議的發展歷程

主教會議的發展與大公會議的深化密切相關,尤其是在教會學的概念上,如天主子民、主教團與羅馬主教之間的關係。2015年,教宗方濟各在世界主教會議成立50週年之際,反思了教會內的「同道偕行精神」(Synodality),並強調:「同道偕行精神的教會是一個傾聽的教會……在彼此傾聽中,每個人都有值得學習的東西。天主子民、主教團、羅馬主教彼此聆聽;整個教會聆聽聖神。」

2018年《主教共融》宗座憲章的影響

2018年頒布的《主教共融》(Episcopalis Communio)宗座憲章標誌著主教會議機制的進一步完善。以往的主教會議主要聚焦於特定事件,如召開會議進行討論,但如今已轉變為包含多個階段的進程,邀請整個教會的各個層面積極參與。

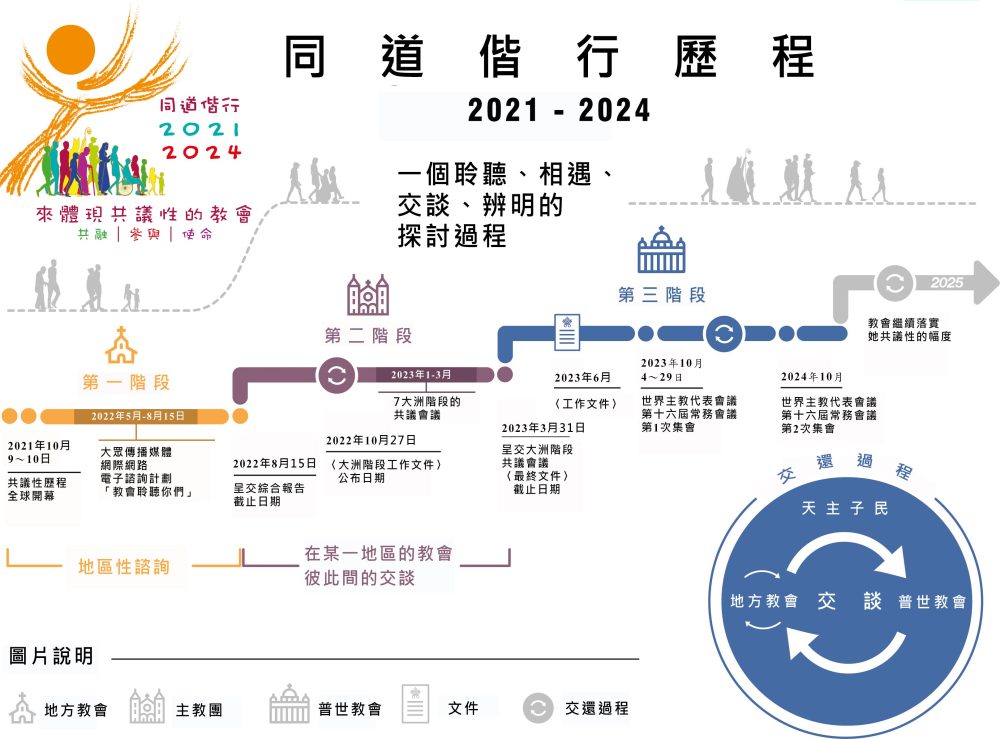

2021-2024年世界主教會議的重大變革

基於這一新架構,2021-2024年的世界主教會議以「為一個同道偕行的教會:共融、參與與使命」為主題,標誌著更廣泛的參與和更深入的討論機制。這次會議設計了多個階段,包括:

-

地方層面(堂區與教區):廣泛徵詢和聆聽天主子民的意見。

-

國家層面(各國主教團):匯整地方教會的意見,形成區域性報告。

-

大洲階段會議:由各地區的主教團共同討論與整合不同文化背景下的觀點。

-

全球階段(世界主教會議大會):綜合所有階段的討論成果,制定未來教會發展的方向。

在此過程中,《準備文件》和《大洲階段文件》扮演了關鍵角色,確保來自全球的聲音能夠被納入最終的決策討論中。

大洲層面與教會的動態發展

世界主教會議特別重視大洲層面的教會動態發展,受到大公會議精神的啟發。《教會傳教工作法令》第22條提到:「值得期望,而且極合時宜的一件事,就是使各國主教團在廣大的社會文化區域內,彼此聯合起來,同行協力,來實踐這項適應計劃。」這一精神在2021-2024年世界主教會議中得到了充分體現。

分辨階段與主教的角色

在會議的最後階段,「分辨」(Discernment)是一項主要由主教負責的工作,進一步突顯了世界主教會議的主教特質。本次第十六屆常規會議採用了「雙階段」模式:

-

第一階段(2023年)初步討論各地教會的意見。

-

間隔一段時間後,進行更深入的反思與徵詢。

-

第二階段(2024年)作出更具體的建議與決策。

儘管四分之三的會議成員為主教,但與會者還包括司鐸、執事、男女修會會士以及積極參與教會事務的平信徒,確保多元觀點得以呈現,進一步豐富整個會議的討論內容。

真理電台相關報導影片

→真理電台2021世界主教會議報導:教宗開啟世界主教代表會議進程

→真理電台2021世界主教會議報導:教宗要全球信友一個不漏地參與「世界主教代表會議」

→真理電台2021世界主教會議報導:吳令芳談信友該如何參與世界主教代表會議

→真理電台2024世界主教代表會議綜合報導(一)

→真理電台2024世界主教代表會議綜合報導(二)

世界主教會議與台灣

世界主教代表會議第16屆常規大會第二會期會議在梵蒂岡以共議、共融和祈禱的氛圍進行,台灣地區主教團代表浦英雄主教特別透過鹽與光傳媒的鏡頭問候全台信友,希望大家能重視聖神所帶領的世界主教代表會議。

世界主教會議的未來展望

隨著世界主教會議的持續發展,其影響力已超越傳統的主教會議模式,轉向更具包容性與同道偕行精神的架構。這種結構不僅強化了地方教會的參與度,也使得全球教會在共融、參與與使命上更為一致。

未來,世界主教會議將持續探索如何更有效地回應時代挑戰,讓天主子民的聲音能夠被聽見,並透過同道偕行精神的實踐,推動教會朝向更合一、開放與關懷的方向發展。

.jpeg)